2014年度关键词——念念不忘 必有回响

2014年,在被微信切割的零散时间中,就这样过去。这般在时间中的消耗方式,不仅渗透了生活的方方面面,同样也以独有的方式影响着艺术圈,最直接的比如有了微信拍卖,在朋友圈里做上了生意。或许,是博览会的过度忙碌,让画廊的展览多少显得有些疲软,提不起精神,想来也罢,艺术家的精力终究是被时间牵引的,有着物理的限制。在别处消耗了,留个专注个展的自然就少了许多。不知经过这般密集的博览会轰炸,2015年,是否会有些画廊和艺术家选择更内敛些的平衡方式?2014年,上海是热闹的,这已然是毋庸置疑的。从博览会到美术馆,龙美术馆西岸馆、余德耀美术馆、西岸艺术中心、更不要说接连不断地艺博会大展,上海洋派的热烈甚至已经进入癫狂的状态。2014年的市场带着泛爱主义的方式,不断试探,不但是新水墨的持续发酵,影像也同样在展览和市场的多重关注下步步升温,而对于抽象的讨论也日渐明朗。而青年艺术家这般小鲜肉们,依旧是所有人的心头好。

正可谓,念念不忘,必有回响。于是,把2014年的事儿梳理总结,呈上十个年度关键词,兼听众家之言,凭做回忆。

年度关键词

微信拍卖(朋友圈的生意经)/新水墨持续发酵/影像升温/抽象热/市场趣味的转向/艺术圈向二、三线城市扩张/上海艺博会大战/艺术品电商风起云涌/一城双馆,西岸崛起/年轻艺术家的集体上位

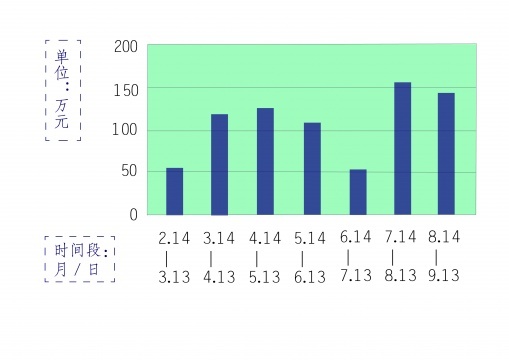

2014年2月至9月,胡湖主持的微信姐夫拍卖群月成交数据图表

微信拍卖

李振华:微信拍卖兴起于2013年11月,当时的微信群拍卖由杨俊岭发起,后来也被称为“杨拍”。2014年,微信拍卖开始变得泛滥,很多人组织了各种不同形式的微信拍卖,这个转型在我看来是区别的,之前微信群拍卖的作品更加纯粹、更有趣,有一些非物质化的作品在进行拍卖;后来的拍卖其商业化系统出现,有其经济的合理性,也与传统的其它拍卖没有差异。

李艳锋:出乎不少看客意料,微拍在年初火热的“蜜月期”过后依旧保持着可观的热度,说明这种便捷的、旁带着网络社交的小金额互联网交易模式深受收藏群体喜爱,满足了大家或享受专业交流或累积人脉资源或期待偶尔捡漏的多种需求。作为传统拍卖形式的补充,微信拍卖未来的可拓展性让人充满期待。

孙冬冬:微信拍卖只是换了一种卖东西的方式,虽然它跟电子商务,熟人经济这些热门的词语联系在一起,但如果艺术本身没有变化,卖东西的方式再怎么变都是一样的,它只与买方和卖方有关,对其他的环节都没有关系。

何桂彦:艺术品的电商化是2014年的一个新鲜事物。它会让艺术品进入大众生活,让年轻艺术家有更多的机会,也会加快艺术品的流通与传播,同时也会改变既有的交易与收藏方式。

夏季风:微信拍卖,方便快捷、门槛低,但这是优势,或许也是劣势。

孙宁:如果从好玩的角度,或创新的角度看,我觉得挺好玩的,蛮有意思。并且朋友之间也相互了解。至于未来会怎么样,还是有待观察。

王子:微信拍卖活跃了朋友圈的收藏气氛,它跟传统拍卖和画廊一级市场的经营不一样,但应该对大的艺术市场不构成影响。

北京保利2014年秋拍“水墨”专场

新水墨持续发酵

何桂彦:“新水墨”主要还是基于市场的推动。其真正的软肋,还在于学理的建构。也即是说,与既有的水墨传统比较,“新水墨”的“新”到底该如何呈现? 是语言、修辞方式之新?创作方法论、媒介观念之新?观看方式、审美趣味之新?这些问题并没有得到很好的解决。

夏季风:与艺术市场中的其他板块一样,当代水墨的巿场价格存在起伏与波动,在我看来属于正常现象,但近期当代水墨创作本身的确暴露出了某些问题,比如当代水墨创作理论基础薄弱,学术梳理工作欠缺;与此同时,多数艺术家缺乏艺术史的诉求能力,也没有遵从规范的巿场机制,从而出现价格攀比甚至调整随意等现象。再者,藏家对于当代水墨板块的期望过高,操之过急,也是导致市场出现波动的原因之一。如果构建一个当代水墨健康和良性的市场,无论是艺术家还是藏家,应该给予更多的时间去沉淀。

郝量:新水墨很热的时候,你不能判定它就是有价值的;新水墨冷下来的时候,你也不能说它是一无是处的。

石筝:有待观察,水墨有其大众市场,这是油画无法比的,但确实参差不齐,好的水墨艺术家应该兼具师承和创新,任重道远。

影像升温

孙冬冬:中国做影像年轻艺术家越来越多,他们对影像的认知较上一辈艺术家更多元丰富,这和整体的实践息息相关,从整体来看,还是相当活跃的。

郝量:中国人以前的影像是很了不起的,最早调整西方影像视觉的就是中国人,我们在二战前就已经很厉害了。未来年轻人的实践会很了不起,因为中国人对影像有天生的敏感,懂得诗意,中国人知道怎么通过实的东西产生虚的东西,中国未来的影像一定会很了不起。

孙宁:我觉得与二级市场的一些影像拍卖有关。今年影像拍卖比较热,可能也带动了画廊的关注。

王子:对于“影像升温”这个观点并不太认同,影像艺术的创作、展示和收藏流通都是正常应该的。以媒材种类来划分艺术品,并作为某种市场导向的参考,是比较粗率的方式。

夏季风:影像其实并不冷。

石筝:影像在国内太长时间被忽视,跟国际市场差距很大,升温是一种必然趋势。

抽象热

李艳锋:中国当代艺术不断加深的国际化语境,收藏群体整体的年轻化,以及一、二级市场近年对中国抽象艺术发展脉络的持续梳理和推广,让中国藏家对于抽象艺术作品的理解、欣赏、接受力得到显著提升。而相较于具象绘画市场的相对稳定成熟,抽象艺术有待挖掘的价值潜力也就水到渠成的成为市场追逐的新热点。

孙冬冬:中国抽象画的兴起和整个时代去政治化的政治现状有关,整体的实践可能在未来的一段时间内活力会越来越弱,他们的实践过分的形式化,都是些漂亮的东西,更多的偏向装饰性,甚至很难看到有庄重感的作品,就更不要提到具有精神性的作品了。

何桂彦:抽象艺术从“新潮美术”以来就一直被边缘化,被“冷”了二十多年。之所以“冷”主要是在西方抽象表现主义的这个参照系下,中国的当代抽象普遍被看作是步西方的后尘,缺乏原创性。中国抽象艺术的价值还没有得到真正的挖掘。就市场而言,如何区分“伪抽象”才是问题的关键。

夏季风:藏家艺术欣赏的品位在提升。

郝量:抽象是要有精神气质,是比较虚的东西,这个东西怎么做出来还不空洞是很难的。所有的抽象绘画都是有出口的,而且它入口很难,不像现在很流行的一些抽象,入口容易没有出口,这不是就有问题吗?中国抽象做的好的人不多,不小心就会变成装饰画,所以还需要时间积累。

孙宁:我觉得用热这个词不太妥。它好像都是哪个板块开始受欢迎、或被关注吧。这不是说一两天让它受关注就可以的,其实在底下有一个发展的时间段,或是说基础。二级市场在找热点,来实现它们的经营目的或目标。所以很多市场的这个热和那个热可能还是二级市场在找所谓的热点吧。一级市场与二级市场是相互的。艺术家不是说看到抽象热就做。每个画廊的定位不同,艺术家持续创作被画廊关注到了,然后推广艺术家。二级市场在一级市场,在艺术家身上找热点,它不是随便找出来个话题就可以的。

王子:今年的抽象热确切地说是发生在美国,尤其是美国的二级市场吧?谈不上太多认识,详看各大媒体报道。

石筝:西方大部分艺术家都在做抽象和观念,这是整体审美趋势。当然我们有相对独立的审美体系,更注重技法和叙事性,应该会都有各自的收藏群体。

周洁:大家觉得抽象可能会是未来的一个趋势。我理解的抽象画,无论从画面还是从背后的理论,都是非常强大的,是它们自己构建起来的东西。它是非常哲学性的绘画,现在看许多同龄人的实践,觉得还是太相似了。

市场趣味的转向

何桂彦:在当下,市场趣味的转向更多是跟着商业资本的转向走,而不是真正源于收藏家趣味的转变,更不是发端于艺术家内部创作观念与艺术思潮的转变。因此,市场趣味的转向只不过是艺术投资方向的转变,抑或本身就是一个策略。

夏季风:艺术市场趣味从西方转向东方,至少说明了中国的艺术家和藏家对自我的身份、历史、美学等重新进行了思考和认知。

孙宁:还是二级市场导致的,最终好的艺术还是好的艺术。不是一个时尚,说今天流行格子,明天流行其它。并不是流行完了就被抛弃,艺术家的创作是持续的、一辈子的过程,而不是根据流行趋势去走的。而市场可能需要找一些规律,不断总结归纳,好让藏家理解吧。

艺术圈向二、三线城市扩张

夏季风:对艺术的诉求,二、三线城市与一线城市是一致的,这是迟早的事。

孙宁:我觉得这是必然的。所谓前几年的泡沫让更多人了解到了当代艺术,知道它是一个收藏的门类,它不只是简单的绘画或雕塑。随着北上广当代艺术的发展、媒体的推广,越来越多的地方藏家感受到这种趋势,他们肯定也会慢慢关注学习。

王子:这当然是很好的。比如温州的昊美术馆,不仅影响很多年轻的艺术学生和爱好者,更是温州一个地标性的艺术机构。

徐娟:一线城市饱和,必然往二三线流动,但软件滞后是最大问题。没有一方强势军阀,必然混战。

上海的艺博会大战

孙冬冬:上海艺博会的崛起,恰恰反映了上海本地在艺术实践上的虚弱,只能通过其他的方式来显现它在文化上的活力。

夏季风:能在大战中脱颖而出的,通常都是能力最强的,也是最有资格为市场服务的机构。

郝量:上海的发展挺好的,恢复了上海滩的本质。民国清末的聚焦就是海上,那才是真正的海派。唱戏的、画画的、写诗的、做理论的,都得闯闯上海滩,它的崛起是正常的。上海的私人美术馆,公立博物馆都做的比北京有调调。然后艺博会也做得比北京好,证明人家做事情的方式是对的。

孙宁:当一个新兴的市场什么都空白的时候,所有人都在一个起跑线上,那大家都觉得当代艺术很火热,大家都做。做,无可厚非,但最后做好了,才重要的。品质重要,量不重要。

王子:“大战”的结果必将对行业很生态带来推动和促进,我们看到每一方都在认真努力的经营,每一个博览会的侧重点和模式等都不尽相同这些非常有意义。这是一场激烈的竞争,通常一个都市有2-3个有效的、经典的艺术博览会可能就饱和了。另外,专业藏家和艺术爱好者也应警惕在精彩纷呈的博览会中迷失,毕竟艺术作品和展览的最佳状态应该是在画廊和美术馆。

石筝:上海是一向偏商业的城市,且更国际化,再加上政策支持当代艺术和相关产业,艺博会有很好的土壤。上海的洋范儿也使艺博会更专业,有各自风格。如果上海逐渐变成一个交易场所,北京成为柏林那样的艺术家聚集地,蛮好。

周洁:与北京相比,上海更活跃,在无论是人与人之间,还是人与作品之间,从艺术家、藏家,到展示平台,然后它的活力更足一点。

艺术品电商风起云涌

夏季风:时间总是会证明一切。

孙宁:我觉得挺好的。毕竟好的艺术家不多,进入到艺术史中的更少。中产阶级崛起,现在是明显求大于供。而艺术品不只可被收藏,还可作为消费品存在。所以这些电商更多定位在中产阶级,满足一种消费心理。

徐娟:艺术电商受诚信质疑是发展一大瓶颈。

一城双馆,西岸崛起

夏季风:艺术市场已经迈过了纯粹投机的阶段,开始进入公共教育、反哺社会的时期。好的美术馆总是不嫌多。

孙宁:其实现在可以感觉到一丝北京与上海的竞争。但北京是艺术家聚集的地方,画廊比较多,更多像一个生产中心。上海更多的是一个市场。一个城市自然而然会形成自己的定位,比如香港,就是一个交易中心。

王子:毫无疑问,在龙美术馆成立至今这段不长的时间里已经数次为艺术圈带来重磅新闻,这本身由两位著名收藏家创办,而众所周知,两位的收藏也是具有各自的研究方向,龙美术馆一城双馆先后开放,并且在活跃地推出不同方向的展览,是令人期待的。西岸发展当然也是非常好的事情,不仅对当代艺术圈有促进,也在很大程度上满足大众对文化和艺术的需求。

李艳锋:上海特有的国际商业文化气息,保税区的地理优势和政府对西岸建设的扶持,促成龙美术馆西岸馆、余德耀美术馆、乔志兵主持参与的油罐艺术中心,还有龙华航空艺术中心等在西岸陆续崛起,带来多元化的文化艺术体验,使上海西岸迅速成为中国当代艺术版图上又一新坐标。而龙美术馆打造的上海“一城双馆”格局,则在实现系统化展示个人收藏的同时,也把中国民营美术馆的发展提升至一个全新的高度。

徐娟:龙美术馆会启发一批私人美术馆,其中难免盲目。年轻是资本,但藏家赌博式购买会谋杀一批优秀艺术家。

年轻艺术家的上位

何桂彦:年轻艺术家现在获得了越来越多的关注,有了更多的商业机会。这是好事情。但是,“过热”却应该警惕。实际上,好的艺术与是否年轻并没有关系。投资潜力股只不过是一个商业化的托词。

李振华:不存在年轻艺术家上位一说。很多年轻艺术家尤其是获奖艺术家大多是80、90后,分属于不同年代,这是其一;其二,我们这个时代永远需要新的艺术家出现,他们被期待也同时在被推动,学院、美术馆、策展人等来自不同方面的因素在共同促成这件事。

孙冬冬:对年轻艺术家整体的状态,我很难说清楚,但可以用“热火朝天”四个字来形容。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)