宗宁 荒诞剧场

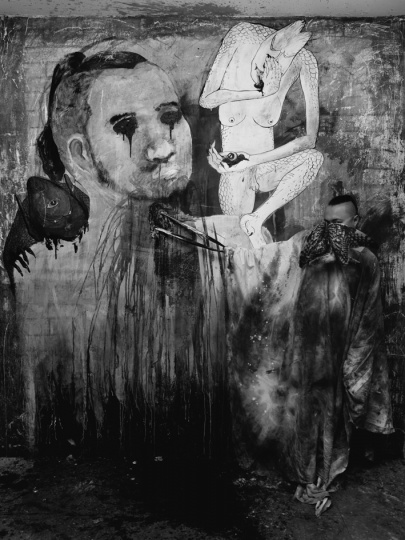

艺术家宗宁

说来惭愧,在宗宁获得长江国际影像双年展大奖之前,对他的摄影并无了解。去年,宗宁和王洋的“无人生还小组”在相声的嬉笑怒骂中红遍了京城艺术圈。“无人生还”让我想起阿加莎·克里斯蒂的同名小说——在精心布局的谋杀案中,写人的恶与自我救赎。这黑色的气质和宗宁的摄影倒有些莫名的相似——那些荒诞的场景中,有着光怪陆离的真实。

在贫穷却坚定的日子里

中国当代摄影的市场一直没什么大的起色,选择摄影的艺术家大都过得困难,宗宁也不例外。所以他早期的作品拍的都是自己,因为请不起模特,现在有点盈余也都花在创作上了。

谈到之前经历的困境,宗宁说实在没钱了还有自己的身体。“无人生还小组”是他和王洋寻得自由度的极好例证。台上说着艺术圈的事儿,台下就是这事儿里的人,宗宁从决定做艺术家的那天起就没有退缩过。那时他正复读,看了尹吉男的《后娘主义》和《独自叩门》,大呼过瘾!很自然地,宗宁上了大学就无法做一个老实上课的学生,他选择了摄影系,从大二就开始了自己的创作。他做过录像,也做过行为,也因为当时环境的影响开始做数码拼贴的摄影。

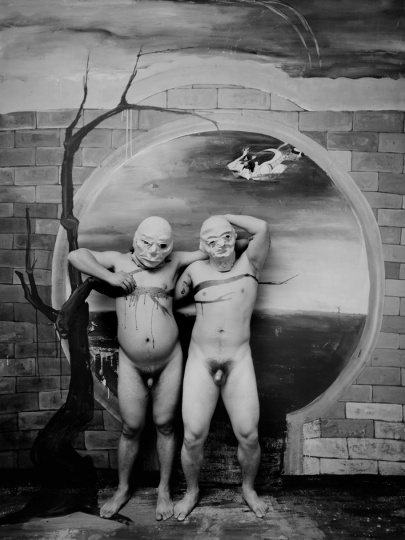

《桀》120×90cm 2009 摄影(哈内姆勒基宣)

那时用电脑软件做照片是非常流行的,也赶上了中国当代摄影市场的第一次繁荣。但这样的火热很快就过去了,从艺术家的角度来说,他也不可能对某种不属于自己的语言迷恋太久。随着宗宁对摄影的了解,他放弃了电脑的制作——摄影有它独立的语言,需要更加深入和系统的研究。

毕业之后,宗宁上过班,代过课,也给艺术家当过助手,偶尔接点小活维持营生,实在困难的时候也靠朋友接济接济。一切就这样继续着,在贫穷却坚定充实的日子里。

《辟谷术》120×90cm 2009 摄影(哈内姆勒基宣)

画过的四面墙

2011年宗宁才搬来现在黑桥的工作室,在这之前,他已经在三个不同的空间进行过创作了。从望京华联附近的地下室,到来广营某考前班的教室,再到东坝的简陋平房,这些空间里的某面墙前后出现在宗宁不同时期的作品里——他在墙上画画,制作拍摄的背景。如果看的仔细,可以从照片里墙面的细节辨识这些不同的空间,以及它们所处的特定时期。

《师旷》120×90cm 2010 摄影(哈内姆勒基宣)

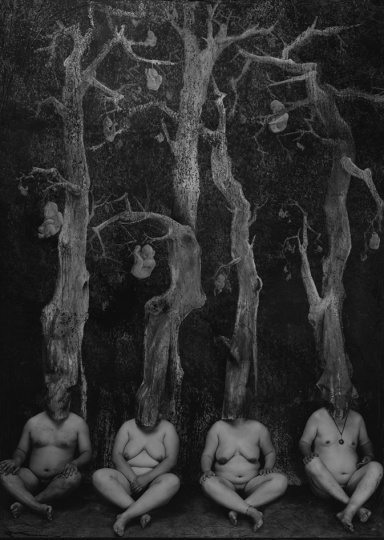

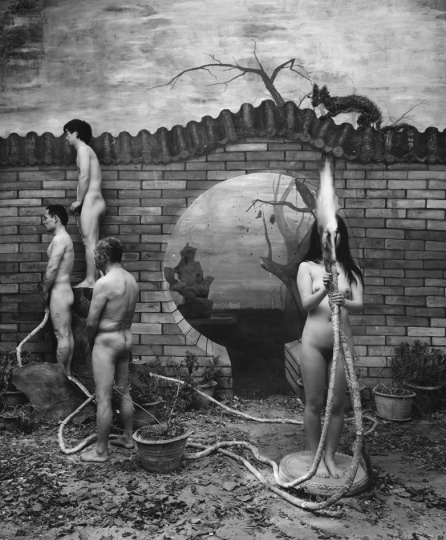

时至今日,宗宁画过的空间已有四个。我亲眼所见的是第四个——现在黑桥工作室的墙面。一般来说,镜头里的墙体是完整的,这提示了宗宁在每件作品里具体的工作量——5米乘6米大小的绘画墙面,以及人物、道具和灯光的安排。

绘画的介入让最后的照片拥有了丰富的空间结构,这种空间是绘画的,也是摄影的;是真实的,也是虚构的;是文字的,也是图像的。说到绘画的必要性,宗宁没有繁冗的解释,他从小喜欢画画,也有一个爱画画的父亲。宗宁说站在板凳上看父亲在台球案上“创作”是无比清晰的记忆。我眼前的这堵墙已经被宗宁画过许多遍了,像舞台的场景搭建,配合了不同的故事和演员,一幕又一幕。

《嫂子》120×90cm 2009 摄影(哈内姆勒基宣)

现实如照片般荒诞

宗宁在毕业后用了些时间确定自己真正的兴趣——绘画和摄影都不能舍去的缘由。拍摄之前,宗宁会用草图设定好最终的画面效果,从模特的位置到墙面的内容都做了安排。他喜欢按下快门的瞬间,却不喜欢背着相机四处取景,他要控制镜头前的一切,但不依赖电脑后期的苦心经营。他利用合适的光和角度,弥合作品中人物、道具和墙面的空间缝隙,但同时也刻意留下“破绽”——观众能够进入其中的钥匙。

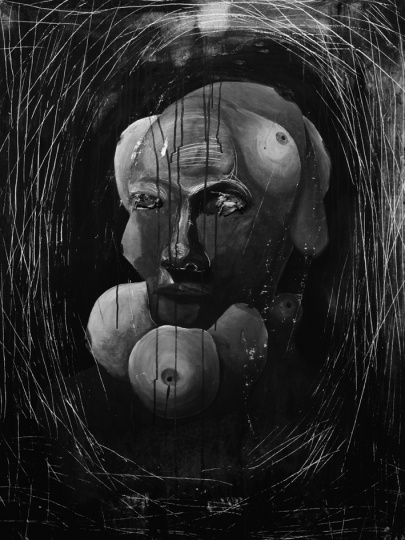

《人参果》155cm×110cm 2011摄影(哈内姆勒基宣)

他需要物体在照片中呈现出真实的质感——这提示出照片之外的信息——艺术家在这个空间里的所有行为,以及行为背后的动机。宗宁会在画面中留下墙上的插座、灯绳,或是墙角的边缘线等等,也同时放大相机对光的捕捉能力——比如画面中黑色部分的表现。说到这里,宗宁提起作品在传统摄影界的展示状况,画面中的那些没有层次的黑色被传统摄影界的人看作是不规矩的或不正确的——黑色不能死掉,里面要有灰度。亚当斯式的摄影已经统摄人们的审美太久,以至于如果要谈论摄影的美学,必须要遵从这样约定俗成的标准。显然,这样的评论太过滞后了。绘画也好,摄影也罢,都要为最后的画面服务。

《灯芯草》130cm×110cm 2012 摄影(哈内姆勒基宣)

周遭的一切都会成为画面中的刺点——死在楼梯间的鸟,关系破裂的兄弟,繁缛的婚姻关系,或者一个身体大面积烧伤的修车工——人性里永恒不变的复杂,和这个时代的背景再次交融出一种景观,它和流传在任何一个历史时期的荒诞故事没有丝毫的区别。宗宁对历史人物和传奇故事的喜爱,变成了作品的题目,这些文字背后的信息联系了现在和过去,一遍又一遍重复着古老的寓言,以回应着生命日复一日的前进,或是无法察觉的倒退。

在这里,照片如现实般荒诞且真实。

《飞来凤》120×90cm 2010 摄影(哈内姆勒基宣)

Hi艺术=Hi 宗宁=宗

摄影有自己独立的语言

Hi:一开始的创作就是这样的面貌吗?

宗:刚开始受整个氛围的影响,很多人用photoshop做拼贴摄影。但毕业以后给缪晓春当助手,那段时间自己没有创作,一直在“摄影”该怎么弄,后来我决定彻底放弃数码的方式。

Hi:有什么反思?

宗:第一,我觉得做的人太多。第二个,我觉得摄影有自己独立的语言,而数码的,或者电脑的语言,它跟摄影还是不太一样。我当时觉得自己对这种语言还不了解,想运用这种语言还需要系统的研究或学习。

Hi:这与你在学校里的学习有何不同?

宗:很重要,你可以看到一个职业艺术家的工作方式,具体点说就是他能够把你在摄影技术层面的问题得到特别好的解决,大学四年拍不了多少东西,也没有那么多的实践经验。但是在缪老师那儿有很多大量的胶片,大的底片放在那儿可以随便拍的。

Hi:所以你迷恋摄影的什么?

宗:拍摄瞬间的感觉,我喜欢这个。但是我不喜欢坐在电脑面前调图。我也喜欢画画,但是不喜欢背着相机到处跑,我喜欢自己待在屋子里,没有人管我,我可以把镜头前的东西都控制好,我喜欢这样的方式。

《梨花镜》120×90cm 2010 摄影(哈内姆勒基宣)

用照片的细节透露拍摄前的工作

Hi:拍照之前会做哪些工作?

宗:从草图开始计划好内容,有一个大概的想法:模特或者静物跟我画的东西该怎样结合。墙面上的画,完成之后就把它涂掉,有些不会涂的很干净,会留下一些痕迹在下一件拍摄的作品中。

Hi:既然如此,为什么不选择只是绘画?

宗:我也可以画在画布上,拍摄完毕后把画留下来,但最后的作品就会变成另外的东西,我的绘画成了叙事的内容,大家最后会把注意力放在欣赏画面的笔触和手法上,但这些东西对我来说并不重要。对我来说比较重要的是,照片拍完后的下一秒就不一样了,那个画留在我的照片里就可以了,我不需要它作为绘画保留下来。

Hi:还是在用摄影的方式在处理画面。

宗:我不希望别人说我画的不错,够不够写实,表现力如何。我画画的目的是为最终的照片服务的,它的作用就是要让黑的地方黑下去,白的地方白起来。

Hi:从摄影的角度看,又很有绘画性。

宗:所以我拍了这么多东西,却得不到摄影界的认可。许多评选没有获奖的原因可能是,我太不考虑传统摄影里的标准,就像画素描一样,它要求黑不能是死黑,里面要有灰度。中国受亚当斯的影响太深,比如光圈一定要最小,景深一定要最大,如何要得到一张无比清晰的,有无限多细节的照片等等。

Hi:所以你需要的摄影对物体真实质感的把握。

宗:我觉得摄影就是一种手段。我也喜欢经典的照片,非常完整,就像古典建筑一样,已经登峰造极了我们还有必要这样去做吗?我会刻意地让现实墙面上的灯绳、插座留在画面上。

Hi:你要大家知道你在这个空间里面的真实状态,而不仅仅是制造一张图像。

宗:对,就是用这些细节告诉大家我在这里做了什么。

宗:从草图开始计划好内容,有一个大概的想法:模特或者静物跟我画的东西该怎样结合。墙面上的画,完成之后就把它涂掉,有些不会涂的很干净,会留下一些痕迹在下一件拍摄的作品中。

Hi:既然如此,为什么不选择只是绘画?

宗:我也可以画在画布上,拍摄完毕后把画留下来,但最后的作品就会变成另外的东西,我的绘画成了叙事的内容,大家最后会把注意力放在欣赏画面的笔触和手法上,但这些东西对我来说并不重要。对我来说比较重要的是,照片拍完后的下一秒就不一样了,那个画留在我的照片里就可以了,我不需要它作为绘画保留下来。

Hi:还是在用摄影的方式在处理画面。

宗:我不希望别人说我画的不错,够不够写实,表现力如何。我画画的目的是为最终的照片服务的,它的作用就是要让黑的地方黑下去,白的地方白起来。

Hi:从摄影的角度看,又很有绘画性。

宗:所以我拍了这么多东西,却得不到摄影界的认可。许多评选没有获奖的原因可能是,我太不考虑传统摄影里的标准,就像画素描一样,它要求黑不能是死黑,里面要有灰度。中国受亚当斯的影响太深,比如光圈一定要最小,景深一定要最大,如何要得到一张无比清晰的,有无限多细节的照片等等。

Hi:所以你需要的摄影对物体真实质感的把握。

宗:我觉得摄影就是一种手段。我也喜欢经典的照片,非常完整,就像古典建筑一样,已经登峰造极了我们还有必要这样去做吗?我会刻意地让现实墙面上的灯绳、插座留在画面上。

Hi:你要大家知道你在这个空间里面的真实状态,而不仅仅是制造一张图像。

宗:对,就是用这些细节告诉大家我在这里做了什么。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)