深圳艺术生态崛起,撕掉“文化沙漠”的标签?

3月23日,2025深圳艺术周拉开帷幕,联动本地60余家艺术机构,包含画廊、美术馆、综合艺术空间、艺术家工作室等在为期一周的时间里、办展览、放映、对谈、表演等活动。

与去年相比,本次深圳艺术周规模大幅扩大,新增机构多达20余家,但在繁华背后,深圳的当代艺术生态是否如这座城市的经济实力那样创造神话?

画廊数量激增

生意好做吗?

四年前我们关注深圳本地画廊生态时,曾发出疑问:《两年开了十多家,深圳的画廊元年到来了吗?》

答案是毫无疑问的。参与2025年深圳艺术周的24家画廊中,有16家都创办于最近五年。既有红树林画廊这样参加过香港巴塞尔、西岸艺博会等亚洲顶尖艺博会的面孔,也有一些此前我们并不熟悉的名单。正是借助深圳艺术周和艺术深圳等平台,深圳本土的艺术力量在这两年显性化,许多原本活跃但未被广泛认知的机构开始进入公众视野。

从本文开头的深圳精选艺术机构地图来看,深圳本地的画廊在9个行政区都有分布,其中以南山区数量最为繁多。南山区拥有两个当代机构聚落:2006正式挂牌的老牌艺术区华侨城创意文化园(以下部分简写为华侨城),以及近些年新崛起的海上世界文化艺术中心及南海意库所在的蛇口港。

创办于2014年的美成空间是深圳资历最深的当代艺术画廊,在龙岗区文博宫的旧址运营了5年后,在2021年迁至华侨城。

在美成空间创始人刘羽看来,这是“深圳艺术氛围最为浓厚的区域,不仅仅毗邻OCAT、何香凝美术馆,还有艺术家、建筑师工作室以及书店、livehouse等等,是非常多元的、社区化的文化环境。华侨城内的各家机构相互独立的状态下,又富有粘性,举个例子,我们会提前知会商量展览档期,以求在同一个开幕日形成区域的热浪,方便客人们制定观展动线,相互串联。”

但同时刘羽也指出,目前园区里的艺术机构依然不够稳定,这同样也是整个行业目前的现状。“许多初创的画廊和美术馆在如此复杂动荡的经济环境下,寻找自我定位是很困难的一件事情。”他说。

在南山区、福田区和龙岗区都设有分支的KennaXu画廊,是拥有最多空间的深圳本土画廊。据画廊创办人Kenna观察,“近些年深圳开的画廊很多,但关的也不少,但整体上还是蓬勃发展的。”在他看来,深圳地区画廊数量激增的外部的原因是香港巴塞尔的刺激和带动,而内部原因则来自于深圳经济的硬实力和鲜活的生命力。

他坦言,“在深圳做画廊周会面临的挑战是:本地持续性的藏家数量肯定是不如北京、上海的。深圳有很多人会阶段性地购买艺术品,但不一定会长期持续性地收藏。所以画廊需要不断去开发新的收藏群体。随着本地画廊数量增加,深圳在地的市场肯定也会越来越卷。”

美成空间、KennaXu画廊都表示,近些年实现了藏家结构从深圳本地藏家为主,到本地和外地比例持平。

2023年落地深圳的今格空间早前已经在北京798经营多年,目前在上海和深圳都有自己的空间,今格画廊创始人蒋伟表示:“客户范围比较广泛,本地藏家增长性更强。”

今格深圳,2025

那么新画廊的经营情况又是怎么样的?收藏家兼PETITREE画廊联合创始人杜杰认为,深圳的新画廊生意是非常难做的。“深圳作为一座年轻的城市,其艺术消费观念仍处于从物理价值消费向精神价值消费过渡的阶段。尽管深圳的观展参与度很高,但真正能够转化为藏家的比例仍然较低。”据悉2024年成立于蛇口的PETITREE画廊的深圳本地藏家占比30%,主要集中在深圳的核心藏家群体,而通过展览随机购藏的“路人藏家”仍然非常少。

商业外的综合艺术空间

除了画廊外,今年的深圳艺术周也让我们观察到25家综合艺术机构,它们游走在商业和学术之间,身段比一般美术馆和画廊更加灵活。

比如红树林画廊创始人邓彬彬向我们推荐的湾厦艺术中心,目前正在举办段正渠个展“神仙日子”。

湾厦艺术中心坐落在南山区湾厦中心建筑群楼里,整个建筑群由刘晓都设计,涵盖住宅、商场、酒店式公寓以及写字楼等等综合业态。

目前红树林画廊、魔金石空间和建筑师刘晓都在此设立了办公室,并且湾厦还和红树林画廊合作有艺术家、策展人驻地项目。“我觉得未来5-10年,湾厦会成为深圳最重要的艺术生发地之一。”邓彬彬说。

还有2013年创办于北京、2022年又在深圳开设分支的应空间当代艺术中心,也是一家综合性艺术机构。创始人为80后的企业家、艺术赞助人赵剑英。

目前应空间在深圳南山区的超级总部基地,和盐田区的天琴湾都拥有空间。前者是“深圳速度”下的区域,正在举办“形之道:余友涵的行路与心路”特展;后者则是轻松闲散的海边,正在展出“共时的山路:尚扬、余友涵、梁铨、何多苓研究展”,同时应空间还在艺术周期间协力深圳美术馆推动了余友涵个展“友涵与余友涵:余友涵的早期经验与晚期风格”及徐累个展“原道”。

因此应空间持续在深圳做一些艺术史研究的展览和讲座,主要就是针对这个城市“没有历史的历史性”——城市的历史短暂,但从四面八方来到此地的人都有着不同的历史和记忆。

此外还有一些综合艺术机构,空间本身是咖啡厅、家居设计空间、文艺空间等,以多元、灵活的方式介入艺术。它们在深圳艺术周期间纷纷亮相,为深圳的艺术生态注入了更多的活力。

多档收藏展涌现

本地藏家树立话语权的时刻?

近一个月以来,深圳陆续有多档收藏展开幕:PETITREE画廊的“好朋友计划2025”、 摩天轮画廊藏家藏品展“焙火:收藏的修炼”、LA VIE物质生活中心的“二手时间——深藏者之二”。与北京上海相比,深圳对于藏家的“收藏展”似乎更加热衷。为什么此类本地藏家聚在一起共同发声的展览会比较频繁?是否意味着到了深圳藏家树立话语权的时刻?

在刚刚参加了LA VIE物质生活重心的“二手时间——深藏者之二”的收藏家杜杰看来,藏家展多见并非因为藏家想要树立自己的话语权,而是希望通过收藏展找到同好,互相取暖,在收藏的道路上获得一些陪伴与支持。同时,深圳本土的艺术力量相对起步较晚,藏家的收藏展在一定程度上补充了深圳艺术机构的展览内容。

展览现场LA VIE物质生活艺术中心,2025

应空间当代艺术中心创始人赵剑英则不认同“藏家展频繁”的说法:“说起来,深圳的所有类型的展览都还谈不上‘频繁’二字。不过深圳的藏家喜欢分享和学习倒是真的,深圳的当代艺术藏家已经有了两三代人,以艺术为理由的社交场景在日常中变得自然而然,更多时候并没有形成展览。”

KennaXu画廊创始人Kenna认为:“深圳缺乏本土丰富艺术资源,大量的艺术资源和内容都是要从外面拿来的,这样就面临着更大的经济成本或是沟通和运营上的成本,所以藏家展是一个很好的节省成本和降低运营压力的方法,也是解决内容不足的好方法。

同时,藏家群体出现更主动的露出与分享,还没有到建立话语权那一步。之前深圳的风气其实相对于务实低调;而现在藏家们愿意拿出来分享,希望被社会关注。也有了更多看待市场收藏群体的视角和和脉络。”

PETITREE画廊 2025

在我们问起深圳藏家的特点时,多位资深从业者都提到“善于学习”。美成空间创始人刘羽说:“我们在深圳接触到的藏家,最大的感受是大家的教育背景、知识体系都非常好,并且还善于学习和研究,这样的群体聚到一起自然而然地会相互过招和分享。”

赵剑英则补充道:“我在深圳有一些相识多年、相伴成长的同龄好友,无论是创业家还是企业接班人,他们大多数拥有全球性的视野,而且他们都非常热爱新知,不仅关注经济学和投资,也会读最艰深的哲学理论、会听艺术史讲座。我们也会一起相约徒步、登山、滑赛艇,这种积极的、青春向上,甚至保留着大学印记的风气,在深圳几乎是群体性的。有些朋友的学习,也感染到他们的孩子对文化艺术产生了很深的兴趣和研究。”

过去几年,经历了疫情和经济环境的变化,市场也经历了一轮大浪淘沙,同样,深圳的收藏群体也在发生更迭。杜杰说:“那些曾经热衷潮玩的收藏者,许多已经淡出,而仍然坚持收藏当代艺术的,是真正具有长期投入和信念的人。如今,深圳藏家群体更加多元化,不仅有传统意义上的藏家,还有设计师、企业家,甚至艺术家本身,这种结构的变化使得深圳的收藏生态更加立体。”

“深二代”

年轻艺术家正在崛起

对于深圳本土艺术家生态,外界的认知仍然较为有限。提到深圳艺术家,往往会首先想到严善錞、周力、梁铨、薛峰、李燎、啾小组等艺术家。

不过深圳的艺术家当然不单单只有这几位,就像美成空间创始人刘羽所说的:“90年代就到深圳的王川、黄佳,后期来的沈少民,以及新近从国内外艺术院校毕业后返回的深二代们。过去的深圳不像北京和上海艺术家聚集在艺术区里,但现在在鳌湖老村、海大产业园也都聚集着不少艺术家。深圳这座城市是否友好,大家的双脚给出了答案,无论是出于什么原因,确实是越来越多艺术家选择落脚深圳,在这里生活和工作。”

红树林画廊创始人邓彬彬同样提到“深二代”:“深圳是一个移民城市,虽然改革开放四十年,但大多数人都是90年代后期才来深圳的。老一辈艺术家没有在这里出生、成长,但深圳并不缺深圳出生、深圳长大的‘二代们’”。

深圳的年轻艺术家群体确实正在逐步壮大,并形成一定规模,有一批80、90后艺术家正在崭露头角。例如红树林画廊今年参加香港巴塞尔呈现的艺术家谭婧就在深圳长大;香格纳画廊合作的艺术家韩梦云虽然常驻伦敦,但是深圳人;天线空间合作的艺术家钟笛鸣常驻纽约,也是深圳人。

PETITREE画廊合作的艺术家谢文蒂、黎佳仪、陈啟恒等、KennaXu画廊合作的黄宝莹都是成长于深圳的本土年轻艺术家。此外,还有不少毕业于中央美院、广州美院,或来自英国、德国、美国等海外院校的年轻艺术家,已经开始进入画廊体系或美术馆展览。

美术馆生态痛点

不可否认的是,自从OCAT落幕后,深圳的美术馆行业活力始终欠佳。尤其是民营美术馆,生存这把达摩克利斯之剑始终高悬在上方。

在艺术家周力看来,深圳政府对民营美术馆的支持和推动与上海这样的城市存在一定的差距。尽管有些美术馆然在努力提升自身,但没有足够的资金支持,因此发展显得很脆弱。而政府主办的深圳美术馆虽然开展了不少展览,但也受到决策人的影响,未来的发展依旧不确定。

深圳美术馆,2025

协办单位:应空间当代艺术中心

“在深圳,我们可以看到OCAT曾经做得非常好,是第一个把当代艺术引入深圳的地方,但随着资金和领导变动,它开始遇到困难。比如坪山美术馆,换了管理层后,也因为资金问题,展览逐渐停滞,甚至出现了断层。此外,像木星美术馆,尽管吕红荣馆长非常努力想做好这个项目,但它也遇到了一些困难,状态相较于上海和北京来说,确实显得比较薄弱。而对于深圳来说,和上海相比,深圳的艺术自我生产能力确实相对较弱,很多展览依赖外来的支持和输入。”

此次我们也采访到一间公立美术馆代表——深圳市当代艺术与城市规划馆(以下简称两馆)馆长颜为昕。近些年两馆相继举办过丁乙、徐震、戴耘、杨勇等当代艺术家的个展,也包括一些大型展览的巡展,目前正在展出生活在上海的艺术家薛松的大型个展“自然-非然”。

两馆所在的福田区是商务和金融相对密集的区域,因此租金相对高昂。两馆二楼的商业空间也计划引入感兴趣的画廊和空间入住。据颜为昕观察,一些银行和私人金融机构都在福田中心区设有自己的艺术空间或美术馆,并由家族基金会管理。但他也指出,深圳当下最缺乏的是像艺术基金会这样的机构,它们对于促进艺术文化的发展尤为重要。“深圳特别是福田区在文化艺术领域既有其面临的挑战,也有积极发展的趋势,但仍需更多不同领域的支持来进一步推动艺术文化的繁荣。”

颜为昕也提到,深圳虽然在总量上可能不及北京和上海,但在人均和城市文化生产方面有其独特优势,尤其是科技与艺术的结合。他透露两馆曾经举办的安尼施·卡普尔和徐悲鸿展览巡展的门票销售情况都比其他城市都好,这也从一定程度说明了深圳在某些方面展现出的文化吸引力。

光明文化艺术中心美术馆,2025

主办:光明文化艺术中心、 hiart space

外部输入之后,

深圳的自我只是生产能力几何?

从深圳艺术周当前的展览来看,展览内容仍以外部输入为主。例如海上世界文化艺术中心的李山、刘香成、王川、吴杉个展,以及上述的两馆薛松个展,深圳美术馆的余友涵、徐累个展。

那么外地艺术家展览扎堆,是否侧面说明了深圳自我内容生产力的不足呢?对此,深圳艺术周总监子静表示:“深圳素有‘来了都是深圳人’的说法,本质上就是一座充满活力的移民城市,这使得它能够快速接纳外来文化和人才。这种现象正体现了深圳这座没有包袱的城市所特有的开放与包容,它不需要传统艺术中心的包袱,而是通过开放生态激发创作活力,让优质艺术资源在此自然生长。”

对此赵剑英也提出:“如果‘输入’是一种强烈的印象,实际证明了深圳和全国艺术界持续对话还做得不够——毕竟,没有人会意识到北京或上海的艺术季当中‘输入’型的比重。特区建立以来,输入深圳的东西很多,后来都发展成为深圳自己的东西,因此我觉得内外、新旧这些范畴很难适用于深圳。”

她以武侠电影举例道,“单看描绘这个情景,就像七剑下天山、华山论剑、游侠离开故乡寻找机会之类,也像王家卫电影《一代宗师》里的‘北拳南传’,电影里北方来的师父宫宝森金楼隐退,他向南方武林发问,‘国有南北,拳有南北吗?’对此,叶问的回答是,‘其实天下之大,又何止南北。勉强求全,等于固步自封’。”

今格深圳,2025

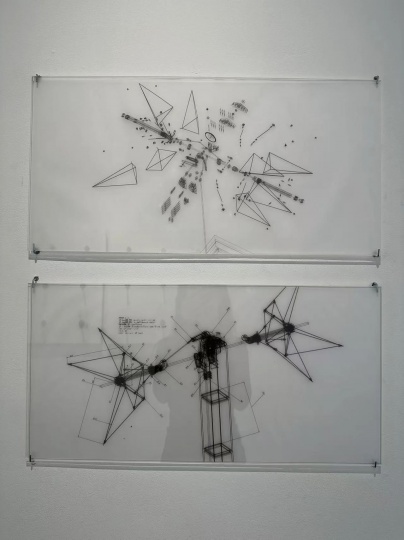

步入第九年的蛇口画廊历经空间焕新改造,于艺术周期间隆重推出“抽象劳动与主体性”新展,呈现鞠婷、李姝睿、张雪瑞三位80一代女性抽象艺术家的创作,聚焦于三位艺术家创作动程的共性,即秩序性的重复劳作以及由此带来的创作者-作品-观众的跨主体性。

创始人周赫介绍画廊发展轨迹时,将机构历程划分为三个发展阶段:2016至2019年间为自由探索的初创起步期;2019至2023年转型为年度策展项目的实验期;直至2023年末开始新的战略调整规划,确立持续深耕艺术市场的目标,为具有开放视野的藏家提供专业的艺术资产配置服务,并携手同业构建艺术家合作网络,在深圳推介和呈现优质的艺术品和展览项目。

周赫在艺术生态观察中指出,深圳当代艺术体系尚处萌芽阶段,艺术家代理机制与藏家培育体系均待完善,有较大的提升空间。“画廊运营应秉持长期主义精神,摒弃过于急功近利的商业逻辑。我们始终致力于构建优质的艺术价值传递平台。”为建立和深化公众艺术认知,画廊策划系列学术沙龙,通过知识互动和智性对话搭建艺术教育与市场培育的桥梁,践行当代艺术机构的文化使命。

必须承认,现阶段深圳本土艺术家并不足以撑起整个艺术周,因此很多展览依赖于外部力量进行支撑也是顺理成章。这些成熟的、有影响力的艺术家展览,在某种程度上可以提供高质量的艺术体验,一边培养深圳的观众。

万一空间(深圳),2025

就像周力说的,至少能够引起市民的关注,让更多人参与到文化活动中来。“在深圳,经济发展是优先考虑的,但随着文化的不断推进,它也逐渐成为软实力的体现。艺术活动不一定非要以销售为目的,很多时候,单纯的观展也是一种对文化的支持。”

摄影:晓晨

在深圳艺术周的两天后,我们将启程去香港,见证3月全球艺术市场的盛事。在过去的十余年,香港巴塞尔成为了整个亚洲的风向标,也深刻影响了一水之隔的深圳。而在今年,深圳艺术周的展览数量、规模、艺术家阵容几乎不输香港艺术周。这座常看常新的城市,亮点不光只有巨大的经济体量,在中国当代艺术版图中,深圳扮演的角色也愈发重要。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)