郑平平 若你喜欢怪人,其实我很美

“话说我看起来这么不好说话啊。”郑平平清晨一大早就把修改后的采访文章发给了我,在微信里如此开玩笑道。

在我去拾萬空间看这个展览之前,就有两位同事对我这么形容他的作品:“他的画有点像大师。”“他的作品看起来有点独孤求败的意味。”

采访结束后,我的脑海中就浮现出陈奕迅的这句歌词:“若你喜欢怪人,其实我很美。”

那么关于郑平平这个问题的答案,我想现在至少不是了。

艺术家郑平平

不合时宜的“怪人”

—————————

眼前的男人紧紧地靠在对面的沙发上,似乎对我怀有警惕而想尽可能地保持距离,无奈房间就那么大,我们之间也只能有一米之远;他极瘦,夹克衫和阔腿牛仔裤都是深色,我想这身衣服的主人一定恨不得想要隐身在沙发里。“这家伙一定不是个顺利的谈话对象,而且很难讨好。”这是我对郑平平的第一印象。

我首先打开了话题,郑平平也拿出了烟点上,呛人的烟草味立刻弥漫不大的会议室。刚开始他声音极小,语速是那种不自然的快,就如巴不得赶紧结束这该死的对话一样。而我这个闯入者,却带着满纸问题咄咄逼人,窥探他的生活和个人经历。

半个小时的谈话,郑平平抽了四五根烟。尽管我们的谈话有些被动,但他仍耐心地解答了我提出的每个问题,在提到他个人经历或者创作的趣事时,他也会露出难得的笑容。但在采访结束后,面对着摄影师需要拍摄一张肖像的镜头,郑平平的警惕似乎又浮了上来。对着相机,他双手自始至终插兜,并且在衣兜里百无聊赖地动个不停,还要对摄影师提出的角度做着生硬的配合。那一刻,我觉得他无奈极了。

《黑狗》 100×129cm 纸上丙烯 2015

杭州、景德镇、宋庄

——————————

郑平平在美院附中是学画画的,但大学读的是国美的陶艺系。他笑道:“文化课太差了,实在是没得选专业了。陶艺其实挺好玩的,但我的兴趣不在那上面,所以学的也挺差的。”

大学毕业后,郑平平去了景德镇做陶艺设计。做了不到一年,一个在画画的朋友叫他来北京玩,再然后,他就留在了这里。

郑平平说已经记不清自己在北京究竟换了多少次工作室,在宋庄这几年几乎每年都要换一次工作室。“因为不是涨价就是各种问题。我的很多朋友为此从宋庄搬到了黑桥,结果听说黑桥也要拆,他们又搬回来了,哈哈。”说到这里,郑平平居然像个恶作剧得逞般的孩子,露出了狡黠的笑。

在整个谈话的过程中,我发现郑平平似乎也不是那么让人敬而远之,与其说他孤僻,不如说他很小心:他会在我提问的时候反过来问我对作品什么感觉;在采访结束告别之前,他突然问我:“你采访我,是真的对我的作品感兴趣吗?还是只是你们工作任务的需要呢?”

嘿,这个怪人,其实也和他“ABB”式的名字一样,有那么一点可爱。

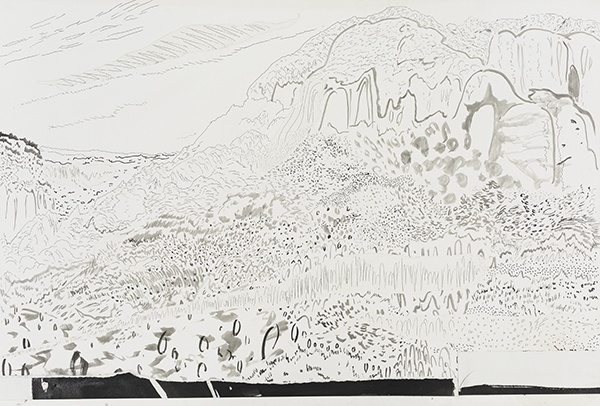

《南方无名山》 100×67.5cm 纸本水墨 2016

Hi艺术=Hi 郑平平=郑

美丽的错误

——————

Hi:展览前言摘录的这段《人间失格》中的文字和展出的作品有什么内在联系吗?不担心没看过此书的观众一头雾水吗?

郑:刚开始画廊也有准备了一些学术性的前言,但我觉得太麻烦了,看了也累;我以前看过《人间失格》这本书,脑子里刚好想到那段话。书中的原话也是讲画人像,说的是莫迪利安尼、高更和梵高等艺术家画的肖像。其实没读过这本书的人反而更好切入,这段文字可以断章取义嘛,不需要还原语境的。

Hi:你学陶艺出身,中间也经历了综合材料,到现在的纸张。不同材料的变化是出于什么原因?

郑:材料发生变化是因为想要画的东西发生了变化,我会选择一种和题材以及当时的身体感觉相契合的材料。比如我现在展出的这批水墨作品是画在一种装裱用的卡纸上,而不是宣纸。宣纸一渲染就太诗情画意了,而我要画的东西并不诗情画意。这种卡纸很厚很硬,画起来就有点像印刷的效果。画面上有很多地方被撕掉一层,是因为我画错了,就需要用胶带撕下一层重新画。倒不是一开始就想那样,而是犯错是难免的。后来觉得这些错误还不错,就这么留下这些痕迹了。

《Y女士的手》 56.5×76cm 纸本水墨 2015

“迷惑”的黑白世界

——————————

Hi:展出的作品都是黑白水墨,包括你之前的作品也是黑白居多。你是对彩色不感兴趣吗?

郑:我不是对色彩不感兴趣,而是觉得黑白也是一种颜色。而且墨的浓淡程度也有很多层次,我就觉得画这些东西觉得用黑白来表现会比较合适一点。我是根据题材来选择色彩的,今后我也可能会画彩色啊。

Hi:风景和人物有内在的联系吗?

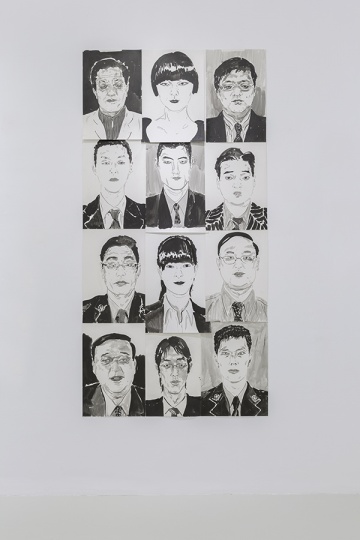

郑:肯定是有的,我自己觉得是一种形而上的联系。风景是我在我老家的荒山上拍摄的,我根据照片创作的;人像是我从网上找到的一些人的证件照,这些人的衣着都有他们身份的象征。那些风景、草和植被对我来说是一种迷惑,看得久了会有被吞噬那种感觉。而我看这些肖像的时候,看到最后也觉得很迷惑。所以就放在一起了,有点任性。

《南方风景3》 54.7×100cm 纸本水墨 2016

一种矛盾

——————

Hi:这批人像的选择上有什么标准吗?

郑:我觉得这些人的长相能代表某种典型,就像是我会在生活当中碰到的、给我印象很深的某一种人格的典型。我带着这种目的去寻找,他们的身份各异,但是都流露出一种共同的特点,大概就是人性中很难定义的部分吧。

Hi:这些似曾相识的人,承载了你怎样的感情?

郑:我对他们不喜欢也不讨厌,因为我并不认识他们。我画的时候不想把我的喜好带入进去,因为如果我只画我喜欢的人,或者是只画我不喜欢的人,那作品就变成了很私人的东西。或者说是很狭窄的东西。但是说到底它们还是由我的私人喜好选择的,所以这就是一个矛盾,一种矛盾的感情。

“郑平平:野外视线|野未视线”展览现场

重新认识这个世界

——————————

Hi:目前展出的这批作品是否代表了你目前内心所关注的方向?

郑:是的,至少是前段时间关注的方向。

Hi:具体的内容是?

郑:就是人啊,想通过绘画重新去认识“人”,以及我们所处的世界。通过关注外面的现实的世界,来认清自己,并且与之相处。不管那是美的还是丑的,我都接受那种存在。

郑平平觉得似曾相识却“不喜欢也不讨厌”的人物肖像

对不同领域感兴趣

————————

Hi:网上能搜到的你的资料蛮少的,而且好不容易搜到你前两年参加拾萬空间空间的群展“最后的子弹”,和现在的差别也蛮大的。

郑:我一直很少参加展览,因为自己觉得东西不够多也不够好,就不想拿出来。 我倒是觉得和“第六颗子弹”那个群展时候的变化并不大,可能你会觉得那两张作品更抽象一些,而现在的作品中有了一些具体的形象。但其实都是一样的,因为画这东西本来就是一种抽象的存在。再怎么写实再怎么具象,笔下的东西也不是原来所描摹的对象了,所以我不去区分抽象和具象的概念,那是评论家们要做的事。

Hi:你似乎不爱与人交流。

郑:我是有一点孤僻,但也不是不喜欢和人交流。就这个展览和拾萬空间的朋友们交流的还蛮多的。中间也有很多争执,但很好玩,让我学到了很多。因为我对很多不同的领域都感兴趣,他们中好几个人是做音乐和文学的。视角不一样,比跟绘画圈的人交流更有意思,绘画圈的人有时候会习惯性的陷在美术史里,而他们更能从一个类似于自然人的角度来看待绘画,这对我的帮助很大。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)